Des trois châteaux forts situés au bord de la Birse, Benken est le plus en amont, Binningen le plus en aval dans la vallée. Bottmingen se trouve entre les deux. Contrairement à Benken, le château de Binningen est déjà mentionné en 1299. Autre différence avec Benken, la maison de l'eau de Binningen n'était pas le siège de la seigneurie du village. Le village de Binningen était sous la domination de l'évêque de Bâle. Le château avec ses étangs, ainsi que les biens qui lui appartenaient, à savoir le moulin, la meule, les étangs, les vergers, les champs et les prairies, étaient la propriété exclusive de ses propriétaires. Aucune famille de chevaliers ne portait le nom du château de Binningen, mais une famille bourgeoise du village l'avait adopté. Au XIVe siècle, le domaine du château de Binningen appartenait aux Achtburger Münzmeister de Bâle, une famille patricienne distinguée, à l'origine fonctionnaires épiscopaux, à qui la fonction avait donné son nom. Sous les Münzmeister, qui se divisèrent dès le XIVe siècle en deux lignées portant les noms de Sürlin et Eriman, Binningen connut de nombreux revers de fortune. Le château fut incendié trois fois par l'ennemi. La première fois lors de la guerre dite « guerre du safran » de 1374 entre l'évêque de Bâle et le baron de Bechburg, qui avait attaqué et pillé un convoi de safran appartenant à des marchands bâlois

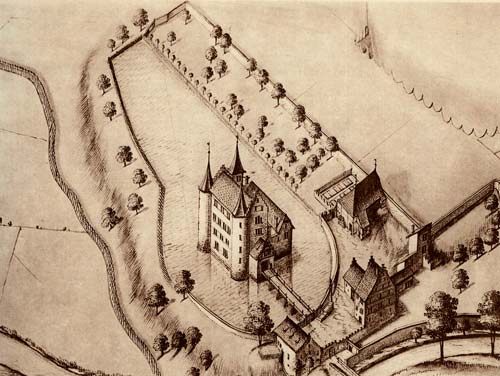

Nach einem Aquarel von Albrecht Kauw 1660

Dans la seconde moitié du XVe siècle, le Weiherhaus passa des Münzmeistern à la riche famille Grieb, originaire d'Achtburg. La fille d'un de ces Junker Grieb, futur recteur de l'université de Bâle, épousa Nikolaus Escher vom Glas, de Zurich, fils de Jakob Escher, tombé à Marignan. Le noble zurichois obtint ainsi une part du Weiherhaus Binningen, et ses descendants se nommèrent Escher von Binningen. Mais les Escher disparurent rapidement du domaine du château de Binningen, et les Grieb en restèrent les seuls propriétaires.

La seigneurie du château comprenait le domaine du château, tandis que la suzeraineté sur le village revenait à l'évêque de Bâle en tant que souverain. Au début des années 1520, Bâle tenta de s'approprier la totalité du village et du château situés dans son voisinage immédiat. Elle entama des négociations avec l'évêque de Bâle pour le village et avec les Grieb pour le domaine du château. C'est alors que Soleure, l'ancien adversaire de Bâle dans toutes ses entreprises territoriales, envisagea sérieusement de s'établir à Binningen. Mais Bâle fut épargnée par cette implantation d'un territoire étranger aux portes de la ville. Elle sut s'attirer les faveurs de l'évêque, qui accepta que Bâle fasse prêter serment aux villageois de Binningen et Bottmingen de ne jamais accepter de seigneur sans que l'évêque ou la ville en aient connaissance et ne l'aient approuvé. Cela mit un terme aux aspirations de Soleure. Quelques années plus tard (1534), Binningen et Bottmingen passèrent entièrement sous la domination de Bâle.

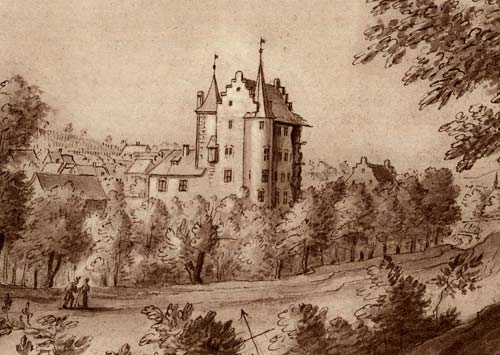

Nach einer Zeichnung von Emanuel Büchel 1760

Avant même que Bâle ne devienne seigneur sans restriction de Binningen, elle veillait, notamment en raison des attaques de Soleure, à ce que le château de Binningen ne tombe pas entre de mauvaises mains. Elle possédait elle-même temporairement la Weiherhaus. Mais la ville accordait aussi peu d'importance à la possession directe du château qu'à celle de Benken. Elle se contentait d'imposer à chaque futur propriétaire l'obligation de ne vendre le château qu'à un acheteur agréé par Bâle. C'est à cette condition que Damian Irmi, issu d'une riche et noble famille bâloise, devint le premier châtelain de Binningen. Celui-ci avait étudié le droit à Bologne dans sa jeunesse, puis avait combattu sous la bannière bâloise lors de la bataille de Marignan.

Mais le nouveau châtelain ne devait pas profiter longtemps de sa propriété. Après le déclenchement de la deuxième guerre de Kappel, il se joignit à l'expédition bâloise et tomba en 1531 lors de la bataille du Gubel, qui fut malheureuse pour les réformés. Damian Irmi ne laissa que des filles, au nom desquelles le château fut vendu par leur tuteur. L'acquéreur fut Christoph Offenburg, descendant peu digne de son ancêtre, le célèbre homme d'État et ami de l'empereur Sigismond, Henman Offenburg. Un véritable représentant d'une classe sociale en déclin. Le dernier de sa lignée à siéger au Conseil de Bâle, et finalement aussi le dernier représentant du patriciat au Conseil, jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions de conseiller municipal par décision du Conseil en raison de son alcoolisme.

Nach einer Zeichnung von Emanuel Büchel 1752

Peu après avoir été démis de ses fonctions au sein du Conseil, Christoph Offenburg vendit sa maison au bord de l'étang de Binningen à deux Néerlandais immigrés, Georg von Brugg et Joachim van Berchem. Derrière ces deux étrangers qui se présentaient à Bâle comme de nobles gentilshommes se cachaient nul autre que le fils et le gendre du célèbre chef hérétique David Joris. Ce dernier avait réussi à s'infiltrer à Bâle sous le nom de Johann von Brugg et à diriger de là, sans être reconnu, sa communauté sectaire très répandue. Ce n'est pas ici le lieu de parler de David Joris et de son enseignement. De son vivant, il était considéré dans la ville comme un Néerlandais en fuite en raison de sa foi réformée, qui avait cherché refuge à Bâle avec les siens. Ce refuge lui fut volontiers accordé. La vie de gentilhomme que menait le réfugié avec sa suite grâce aux importantes ressources financières dont disposait son gendre van Berchem renforçait encore son prestige personnel auprès des citoyens de Bâle. La véritable nature de toute cette société ne fut révélée qu'après la mort de son chef, après quoi la gloire prit fin rapidement et dans la terreur, car les enseignements de David Joris étaient également considérés comme des « hérésies horribles » à Bâle.

En 1545, Christoph von Offenburg vendit donc le château de Binningen au fils et au gendre de ce chef hérétique déguisé. La maison accueillit alors une société comme elle n'en avait jamais connu auparavant et n'en connaîtra plus jamais depuis. David Joris, alias Junker Johann von Brugg, acquit pour lui et sa famille le Spiesshof am Heuberg comme résidence urbaine. En plus du château de Binningen, les Joristes achetèrent comme résidences d'été à l'extérieur de la ville le domaine de St. Margarethen à Binningen, la maison Weiherhaus zum obern mittlern Gundeldingen, une nouvelle maison de campagne à Holee et la maison Rote Haus am Rhein. Au Spiesshof et au château de Binningen, David Joris mena pendant douze ans, jusqu'à sa mort, une double vie « en tant que citoyen bâlois honorable, ecclésiastique et distingué, et en tant que maître vénéré agissant secrètement auprès de ses nombreux disciples ». « Une correspondance considérable et une multitude de traités spirituels furent envoyés depuis Binningen ou le Spiesshofe aux fidèles dispersés aux quatre coins du pays. » Mais très vite, « l'ascétisme d'autrefois, en contraste frappant avec la prédication anabaptiste, fit place à une maison riche, au confort matériel, aux beaux vêtements et à la bonne chère ; les caves renfermaient d'énormes réserves de vin ; malgré toute la moralité et la dignité extérieures, le véritable changement n'était que trop humain ».

Après la mort de David Joris, des querelles et des disputes éclatèrent rapidement au sein de la famille. Le gendre Joachim van Berchem déménagea avec sa mère à Binningen, tandis que le fils Jörg von Brugg s'installa à Gundeldingen. L'autre gendre, Blesdyck, combattit alors ses anciens compagnons de foi, et de violents affrontements eurent lieu à Binningen. Lorsque l'hérésie du chef de famille décédé fut révélée, les Néerlandais furent interrogés en 1559 et des perquisitions furent effectuées à Binningen, à Gundeldingen, à Holee, à la Maison Rouge et dans les appartements de la ville. Un procès pour hérésie s'ensuivit, qui se termina par l'exhumation et l'incinération du corps de David Joris, tandis que les joristes furent condamnés à une lourde amende et durent abjurer leurs croyances erronées. Ils continuèrent à vivre quelque temps au château de Binningen, jusqu'à ce qu'une bonne occasion se présente de vendre la propriété fortement endettée.

Le baron Nikolaus von Hattstatt se porta acquéreur et l'achat fut officialisé en 1574. Elle comprenait le château de Binningen avec son étang, ses maisons, ses granges, ses étables, « comme celles qui sont entourées d'une enceinte », la maison voisine de l'auberge de Binningen, deux vignobles, un verger, le jardin du château, ainsi que d'importantes propriétés de terres incultes, de terres arables, de bois et de vignes. Le nouveau châtelain de Binningen appartenait à la noblesse alsacienne. Son domaine de Hattstatt s'étendait dans la région entre Rufach et Colmar. Outre le château de Binningen, le baron emménagea également dans un appartement en ville, la Hattstatter Hof à Kleinbasel. Il avait mené une vie mouvementée avant de se retirer à Binningen et à Bâle. Au service des princes de son époque, des rois de France et de Suède, de l'empereur allemand, du roi d'Espagne et du prince d'Orange, il avait finalement atteint le grade de colonel. Sa vie instable l'avait conduit à mourir célibataire et sans descendance légitime. Dernier de sa lignée, il fit de la ville de Bâle, dont il était devenu citoyen, l'héritière d'une partie de sa fortune. C'est ainsi que le château de Binningen et le domaine de Hattstatter Hof revinrent à Bâle en 1585. La ville loua d'abord le château à des citoyens bâlois, puis le vendit finalement aux deux fils d'un nouveau citoyen, Eckenstein, originaire de Fischingen. Après plus de vingt ans de possession, les frères Eckenstein vendirent Binningen au comte Rudolf von Sulz.

Les comtes von Sulz étaient originaires du Wurtemberg et sont connus dans l'histoire comme titulaires de l'importante fonction de juge impérial à Rottweil et du landgraviat de Klettgau.

Leurs descendants directs à Binningen provenaient notamment de branches de familles nobles du sud de l'Allemagne et d'Autriche qui avaient adhéré à la Réforme et s'étaient donc volontiers installés dans la région réformée de Bâle en tant que seigneurs. C'est ainsi que nous voyons Georg Waldner, issu de la famille noble alsacienne qui s'appelait Freundstein d'après son château ancestral situé derrière Thann dans les Vosges. Les Waldner avaient très tôt adopté la Réforme et étaient liés à Bâle depuis des générations.

Quelques années plus tard, en 1629, Georg Waldner von Freund'stein fut remplacé par un descendant d'une branche de l'ancienne famille baronniale de Haute-Autriche von Polheim und Wartenburg, qui avait également adhéré à la Réforme. Le baron Wolf Karl von Polheim était le gendre du baron von Mörsberg, ancien châtelain de Bottmingen. C'est par son intermédiaire qu'il avait entendu parler du château de Binningen. Avec le baron von Polheim, c'est l'une de ces vieilles familles nobles dont les manières aristocratiques ne correspondaient plus aux moyens dont elles disposaient encore qui s'installa à Binningen. Cette inadéquation a notamment conduit à des situations et à des comportements au château de Binningen qui ont certainement fait beaucoup parler les villageois de Binningen et les citoyens de Bâle. Le mariage du baron von Polheim avec la baronne von Mörsberg a donné naissance à une fille qui s'est mariée avec un homologue également originaire de Haute-Autriche, le baron von Hohenfeld zu Aistersheim und Almegg. De manière significative, le contrat de mariage stipulait « selon l'usage baronnial » et prévoyait comme dot, entre autres, « un ensemble complet de bijoux pour femme, sertis de diamants », ainsi qu'« une calèche avec six chevaux ». La disposition du contrat de mariage stipulant que le baron von Hohenfeld devait verser à son beau-père von Polheim une somme d'argent importante, garantie par le château de Binningen, s'avéra particulièrement importante pour la suite des événements. Il arriva alors que le baron von Polheim perdit son fils unique, mort de tuberculose, et que le vieil homme demanda à son gendre de s'installer avec sa femme au château de Binningen. Au début, tout se passa relativement bien. Puis la baronne von Polheim mourut et, peu après, le baron veuf se remaria avec une baronne von Windischgrätz. Le gendre von Hohenfeld n'avait déjà pas vu cela d'un bon œil. Mais lorsque le nouveau mariage du baron von Polheim s'avéra fructueux, von Hohenfeld craignit pour ses avoirs chez son beau-père. Il exigea donc la restitution de l'héritage maternel de son épouse et le remboursement des fonds qu'il avait investis à Binningen. Mais le vieux baron von Polheim ne voulut rien savoir. Des disputes éclatèrent alors, qui furent menées avec une passion croissante. Le fait que les deux parties vivaient sous le même toit aggrava encore la situation. Il en résulta des scènes scandaleuses, au cours desquelles le beau-père et le gendre s'attaquèrent mutuellement à l'épée et, selon les déclarations du baron von Polheim devant le tribunal, le baron von Hohenfeld aurait cherché à se débarrasser de son beau-père en faisant scier un trou dans le pont du château, à travers lequel le vieil homme aurait dû tomber dans l'étang. Les procès se succédèrent jusqu'à ce que le baron von Hohenfeld parvienne finalement à mettre son beau-père en faillite et à acquérir la propriété pour son propre compte.

Mais Hohenfelder ne souhaitait pas devenir propriétaire du château, il voulait plutôt récupérer l'argent qu'il avait avancé pour l'acquérir. Il revendit donc immédiatement la maison au landamman de la Ligue des Dix-Juridictions, Herkules von Salis. De 1662 à 1738, le château et le domaine de Binningen restèrent la propriété des Salis. Aujourd'hui encore, l'ancienne chaise de l'église de St. Margarethen, peinte aux armoiries des Salis, rappelle l'époque où ceux-ci étaient seigneurs du château de Binningen. Les Salis se sont érigé un monument particulier à Binningen en faisant don d'un terrain situé à un endroit propice à la construction d'un presbytère. Aujourd'hui encore, une inscription en pierre au-dessus de la porte du presbytère informe les visiteurs que celui-ci « a été construit à cet endroit, cédé volontairement par les frères Von Salis, et érigé dans cet état en l'an 1708 ». Quelques années avant la mort du dernier Salis à Binningen, le podestat de Tirano dans la Valteline assassiné en 1732, nous entendons parler de l'auberge Zum Wilden Mann, qui appartenait au château et était louée par les seigneurs du château.

Les Salis furent succédés par un cousin du podestat assassiné, issu de la famille bernoise des May von Rued. Ce Junker May eut de nombreuses difficultés avec ses cohéritiers et avec le fermier du domaine du château, si bien qu'il préféra vendre sa propriété de Binningen en 1739 au citoyen bâlois Lukas Schönauer. Des différends avec la commune de Binningen incitèrent bientôt Schönauer à adresser une requête au Conseil dans laquelle il faisait remarquer qu'il subissait le même sort que tous les citoyens qui possédaient des biens à la campagne, à savoir qu'ils ne subissaient que des inconvénients et des dommages de la part des gens qui causaient des dégâts dans les forêts, les prairies et les champs et partout où cela était possible. Peu avant le début de la révolution, en 1797, ses héritiers vendirent le domaine du château à une corporation de citoyens de Binningen et Bottmingen, qui le morcelèrent.

L'époque de la seigneurie de Binningen était ainsi révolue. Après plusieurs changements de propriétaire, le château revint en 1817 à Niklaus Singeisen. Originaire de Liestal, Singeisen était devenu conseiller cantonal de Bâle-Campagne en tant que représentant de confiance. Après l'acquisition du château de Binningen, il s'installa dans cette commune et y résida jusqu'à sa mort. Figure de proue dans les troubles qui opposèrent la ville et la campagne dans les années 1830, Singeisen devint, une fois ceux-ci terminés, président du Grand Conseil, puis conseiller d'État du nouveau canton de Bâle-Campagne. Singeisen avait l'intention d'exploiter un casino d'été dans le château de Binningen. Cependant, les taverniers de Binningen s'opposèrent à un tel projet, et le conseil municipal n'y vit aucune objection, à condition que le casino prévu ne serve ni nourriture ni boissons. Après la mort de Singeisen, le château de Binningen fut transmis à ses deux filles. La fille survivante mourut en 1870, de sorte que l'ancienne maison de l'étang fut la propriété de Singeisen pendant plus de 50 ans. Avant sa mort, elle légua le château à un ancien officier du corps volontaire de Giuseppe Garibaldi, Luigi Franzoja, avec substitution de Garibaldi lui-même. Franzoja revendit le château en 1873. Depuis lors, il a été transformé en exploitation agricole et a souvent changé de propriétaire.

Le complexe de l'ancien château de Binningen a subi de nombreuses transformations depuis le XVIIIe siècle. Vu en plan, il se composait, à l'est, d'un haut bâtiment résidentiel de quatre étages avec des pignons à redans et deux tours d'angle rondes coiffées de toits pointus. Cette partie du château est médiévale, comme en témoignent ses murs épais. Une petite tour d'escalier de forme carrée avec un encorbellement sur le côté sud du complexe formait la transition vers les bâtiments plus bas, qui abritaient autrefois les écuries, la grange et les remises, et qui entouraient la cour du château au sud, à l'ouest et au nord. La partie ouest est plus récente que la partie est. L'ancienne porte d'entrée menait directement de la partie nord à la partie est et se composait d'un porche orné de volutes. Le complexe décrit se trouvait dans un étang dérivé de la Birsig, et l'ensemble du complexe, y compris les bâtiments agricoles, était entouré d'un grand mur d'enceinte.

C'est ainsi que Kauw, puis Büchel, ont vu le château de Binningen. Déjà à l'époque de Büchel, entre 1739 et 1752, la tour ronde de l'angle nord-est du bâtiment résidentiel s'est effondrée et n'a pas été reconstruite. À partir de 1760, deux étages du haut bâtiment d'habitation ont été démolis, ainsi que le pignon à redans. Dans le même temps, la tour sud-est qui était restée debout a été abaissée et couronnée de créneaux, la démolition de la tour d'escalier et le déplacement de l'entrée de la porte en 1775, qui menait directement au bâtiment d'habitation, comme le montrent encore les dessins de Kauw et Büchel, vers la jonction entre « Oft » et le bâtiment ouest, de sorte que la porte menait désormais directement à la cour du château. L'ancienne cour du château est aujourd'hui recouverte d'un toit en verre et transformée en salle de réception. L'étang a été comblé dès le XVIIIe siècle. En 1960, le château est devenu la propriété de la commune de Binningen, qui a entrepris en 1963 d'importants travaux de rénovation, principalement à l'extérieur du bâtiment, dans le but de redonner au « vieux château de l'étang » son aspect d'origine.

Home | châteaux du canton | châteaux suisses

©Les châteaux suisses. Die Schweizer Schlösser. The Swiss Castles